Monuments historiques : Définition, protection et enjeux de la restauration

Article de Jean-Luc AKOUÉTÉ-AKUÉ, Ingénieur du patrimoine, expert en bâtiment

Pour CFC Formations, Jean-Luc AKOUÉTÉ-AKUÉ, conçoit et anime des formations sur la conduite d’une opération de travaux sur monuments historiques.

En 1830, le ministre de l’Intérieur François Guizot crée le poste d’Inspecteur général des monuments historiques qu’il confie à Ludovic Vitet puis, en 1834, à l’écrivain Prosper Mérimée. Il transmet aux préfets l’instruction datée du 10 août 1834, destinée à faire connaître les monuments les plus importants et les plus anciens de leur département, classés par ordre d’importance, afin de répartir les crédits d’entretien et de restauration. Il est secondé par la commission des monuments historiques, créée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1837.

La première liste de 1 082 monuments « classés » est publiée en 1840. D’autres suivront en 1862 puis en 1875. La loi du 30 mars 1887 établit le premier cadre légal de la protection des Monuments historiques, ensuite renforcée par la loi de 1913 qui précise : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public sont classés monuments historiques ». Cette notion est réaffirmée et modifiée dans les lois successives régissant les monuments historiques. On compte aujourd’hui en France environ 45 080 immeubles protégés au titre des monuments historiques, dont 14 317 classés et 30 763 inscrits.

Définition d’un monument historique

Un monument historique est un immeuble (bâti ou non bâti : parc, jardin, grotte…) ou un objet mobilier (meuble ou immeuble par destination) recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger pour son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique afin qu’il soit conservé, restauré et mis en valeur.

Le statut de Monument Historique est une reconnaissance par la Nation de l’intérêt patrimonial d’un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale. Ces mesures de protection permettent d’assurer la transmission du patrimoine aux générations futures, en empêchant son altération ou sa destruction.

Pour être « monument historique », l’immeuble ou l’objet mobilier doit être soit inscrit ou classé. Ce sont les deux niveaux de protection au titre des « Monuments historiques ».

La demande de protection peut émaner du propriétaire du bien, de l’affectataire, ou de toute personne y ayant intérêt (collectivités territoriales, association de défense du patrimoine, etc…). L’initiative d’une protection peut aussi venir des services du préfet de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ou du ministère de la Culture (Direction Générale des Patrimoines et de l’Architecture).

Cette protection constitue une servitude d’utilité publique (Servitude de type AC 1) affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

La notion de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que le site urbain ou rural qui porte témoignage d’une civilisation particulière, d’une évolution significative ou d’un événement historique. Elle s’étend non seulement aux grandes créations mais aussi aux œuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle[1].

Cependant, il faut retenir que le caractère simplement ancien d’un immeuble ou d’un objet ne lui confère pas le titre de « monument historique » sans ce statut juridique.

[1] Article 1 de la charte de Venise.

Un bâtiment ancien ou historique par son histoire, ses activités passées, son architecture, s’il n’est pas protégé juridiquement au titre des monuments historique, n’est pas un monument historique.

Les travaux sur monuments historiques

Les travaux sur les monuments historiques sont régis par le livre VI du code du patrimoine.

Les travaux d’entretien, de réparation et de restauration sur les MH sont effectués sous le contrôle scientifique et technique (CST) des agents des services patrimoniaux de la DRAC[1].

Le propriétaire d’un monument historique est le maître d’ouvrage des travaux qui y sont entrepris.

Les travaux autorisés sur un immeuble inscrit sont réalisés par le propriétaire avec le concours de l’architecte et des entreprises de son choix. Ceux qui contribuent à la conservation de l’édifice peuvent éventuellement bénéficier d’une participation financière de l’État.

Les travaux autorisés sur un immeuble classé sont supervisés par l’architecte choisi par le propriétaire dans le respect de l’article R. 621-26 et suivants du Code du Patrimoine. Ces travaux peuvent bénéficier d’une participation financière de l’État déterminée en tenant compte de l’état sanitaire du bâti, de l’urgence des travaux, de l’ouverture du monument au public et des moyens budgétaires dont dispose l’État.

Avant d’entreprendre une campagne de travaux de restauration sur un monument historique, il est impératif de définir un programme. Celui-ci doit prendre en compte l’état général du bâtiment, les priorités en termes de conservation et de mise en valeur, les contraintes liées à l’utilisation de l’édifice (conformité aux normes en vigueur, sécurité du public, accessibilité) et les moyens que le propriétaire est susceptible d’y affecter avec l’aide éventuelle de l’État et des collectivités ou mécènes potentiels. De la bonne définition du programme dépendra le succès de l’opération.

Le maître d’ouvrage est invité à consulter la DRAC dès la phase de définition du programme afin de bénéficier pleinement du contrôle scientifique et technique dans son volet conseil et expertise. Au cours de cette phase de concertation, les services de la DRAC mettent à la disposition du maître d’ouvrage, toutes les informations utiles, notamment l’état des connaissances dont ils disposent sur le monument. Ils indiquent les contraintes et les servitudes patrimoniales, architecturales et techniques que le projet de travaux devra respecter et apportent expertise et conseils au maître d’ouvrage.

Pour les édifices classés n’appartenant pas à l’État, le maître d’ouvrage choisit le maître d’œuvre, sous le contrôle scientifique et technique de l’État, parmi les architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme européen reconnu de niveau équivalent, ou alors parmi les architectes en chef des monuments historiques territorialement compétents.

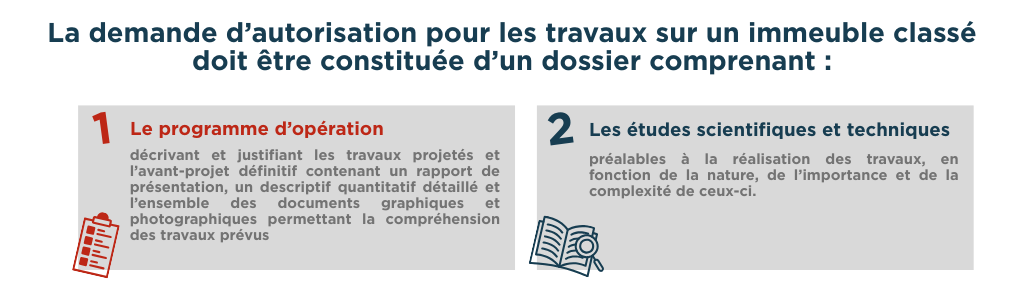

Tous les travaux, sur immeubles ou objets protégés au titre des monuments historiques, sont soumis à autorisation de travaux au titre du code patrimoine (immeuble classé) ou à permis de construire (immeuble inscrit).

La demande d’autorisation de travaux sur un objet mobilier classé doit être constituée d’un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d’état, le diagnostic et les propositions d’intervention ainsi que des photographies permettant d’apprécier l’état de l’objet et le projet de travaux.

Toute modification de la nature et de l’importance des travaux doit faire l’objet d’une demande d’autorisation nouvelle.

Pour tous les travaux sur Monuments Historiques, les services de la DRAC exercent le « contrôle scientifique et technique » des opérations portant sur les monuments historiques classés et inscrits.

L’exercice de ce contrôle scientifique et technique (CST) par l’État sur la totalité des monuments historiques classés et inscrits, y compris sur ceux qui ne lui appartiennent pas, est donc destiné avant tout à garantir d’une part que leur conservation est assurée dans les meilleures conditions et d’autre part que les interventions programmées ou ponctuelles, de quelque nature qu’elles soient, ne portent pas atteinte à l’intérêt qui a justifié leur protection, en vue d’en assurer la transmission aux générations futures dans le meilleur état possible.

Le choix des entreprises compétentes est particulièrement important en matière de restauration de monuments historiques. Cependant, il faut savoir qu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou d’habilitation délivrés par les services de l’État pour les entreprises intervenant sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques.

[1] DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.

***

Envie de vous former sur le sujet ?

Découvrez ici notre formation dédiée :